12월에 한국에 다시 돌아와 원서를 마감하기 시작했다. 2009년도에 당시 미국 대학원들의 원서 접수 마감은 12월 15일까지였다. 보통 원서 접수를 하는 대학교를 정하는 것은 U.S. News의 미국 대학 랭킹과 전공 랭킹을 많이 참조하게 된다. 그 랭킹을 보면서 나는 Computer Science 분야에서 1위부터 50위까지 대학 리스트를 다 뽑아놓고 모든 대학교의 CS 대학원 홈페이지를 들어가서 정보를 수집하고 엑셀 파일에 정리하기 시작했다. 원래 계획은 미국 대학원 40개에 지원하는 것이었다.

사실 미국 대학원에 40개나 원서를 쓰는 것은 아주 특이한 것이다. 교차 지원이 가능하기 때문에 사실 40개를 쓰든 100개를 쓰든 상관이 없지만 다 합격이 된다해도 입학하는 대학원은 하나일 수 밖에 없기 때문이다. 내가 40개나 쓰려고 마음을 먹었던 것은 2년 전에 MBA를 미국 10개 대학에 썼지만 올리젝을 받은 기억 때문이다. 그래도 10개 중에 하나는 걸리겠지 하는 생각으로 원서를 썼는데 웬걸 모든 대학에서 나를 거절했던 것이다. 충격도 많이 받았고 그 다음 계획도 없었기 때문에 많은 방황의 시간을 보냈다. 그리고 이듬해에 지원한 경영학 박사 과정도 그 대학의 교수님께서 관심을 가져주셔서 지원하게 되었고 최종 단계까지 갔지만 마지막 단계에서 고배를 마시게 되어 또다시 실패를 맛보게 되었다. 2년의 연이은 유학 실패로 내 자신이 위축된 까닭도 있지만 나이도 30살이 된 즈음에 이제는 마지막 도전이라는 생각이 강했기 때문이다. 탑 20위 대학에 안 되면 탑 50위 권 내의 대학에는 되지 않을까 하는 생각에 불가능하지만 40개의 대학에 원서를 쓸 생각을 하고 있었다.

40개의 대학원에 원서를 쓰는 것은 정말 힘들다. 우선 제일 힘든 것이 추천인을 찾는 것이다. 대부분의 미국 대학원에서는 대학원 지원 시에 2~3명의 추천인을 필요로 하고 있다. 그리고 CS대학원의 경우 직장 상사의 추천서보다는 대학교 교수님들의 추천서가 훨씬 더 영향력을 발휘한다. 본인이 카이스트 재학시 지도 교수님이셨던 유창동 교수님과 실험실에서 1년 정도 일을 했던 박규호 교수님은 졸업 후에도 가끔 찾아 뵙고 좋은 관계를 유지해서 추천서를 받을 수는 있었지만 그렇다고 40개 모두를 부탁하기에는 너무 양이 많았다. 서울대 경영대에서 지도 교수님이셨던 박진수 교수님의 추천서도 받을 수는 있었지만 MIS 분야에 국한 되어 있었고 CS 분야 추천서를 받기에는 분야가 너무 달랐다. 그래서 예전에 같이 일했던 직장 상사분들께 추천서를 부탁 드려서 어느 정도 추천서 요구 사항을 채울 수 있었다.

그리고 점수가 되지 않아서 토플 시험을 5번 이상을 봐야 했고 GRE에서 좀 더 좋은 성적을 받기 위해서 일본에서 시험을 봐야 했다. GRE 시험은 원래 종이 시험(PBT, Paper-Based Test)와 컴퓨터 시험(CBT, Computer-Based Test)가 있는데 한국과 중국에서 GRE 시험 후기를 만들어서 그 후기를 보고 점수가 높게 나오는 경우가 많아져서 한국과 중국은 전면 CBT 시험이 금지 되었다. 그 당시에 알려지기로는 CBT 시험은 똑같은 문제 은행이 한 달을 주기로 바뀌곤 했는데 그 바뀌는 주기의 초기에 사람들이 시험을 보고 와서 인터넷 게시판에 그 문제를 기억해서 올리면 비슷한 문제를 경험했던 사람들이 참여하면서 문제가 복구되곤 했다. 그리고 다른 사람들이 이런 게시판에 있는 문제들을 다 정리해서 올리면 사람들이 이 문제의 답을 외워서 좋은 점수를 얻는 경우도 많았다. 문제는 이렇게 GRE 점수를 높게 받은 사람들이 미국 대학원에 갔는데 영어를 심하게 못했다는 것이었다. GRE의 영어 파트인 Verbal은 미국 사람들도 800점 만점에 700점 이상을 받는 경우가 많이 없는데 그렇게 700점 이상을 받은 친구들이 대학원에 합격해 입학해서 미국 교수들이 대화를 해보면 영어 의사 소통 능력이 심하게 부족한 경우가 많았다는 얘기를 들었다. 그래서 미국 대학원에서 조금씩 GRE 점수를 불신하기 시작했고 GRE 시험을 주관하는 ETS에서는 그 문제를 해결하고자 가장 부정 행위가 많은 중국과 한국에서 GRE 시험을 1년에 두번씩 정해진 시간에 특정한 장소에 모여서 보는 PBT로 바꾸기로 결정하게 된 것이다.

하지만 PBT시험의 문제는 점수를 받기가 CBT에 비해 상대적으로 어렵다는 것이었다. 우선 정해진 시간에 문제를 풀지 못하면 못 푼 문제는 점수를 받지 못하게 되고 문제의 레벨도 상대적으로 CBT에 비해 높았다. 반면에 CBT는 주어진 문제에 대한 답에 따라 수험생의 레벨을 조금씩 측정하게 된다. 예를 들어서 700점 레벨의 문제를 맞추게 된다면 그보다 높거나 그와 비슷한 문제를 내면서 이 수험생이 정말 700점대의 레벨을 가지고 있는지 테스트를 해보고, 만일 그 문제를 맞추지 못하게 되면 680점 레벨의 문제를 내고 그에 따라서 수험생의 점수 레벨의 상향을 조절하는 것이다. 즉 정해진 시간에 모든 문제를 풀지 않아도 어느 정도의 패널티는 있지만 초반에 잘 맞추었다면 좋은 점수를 낼 수가 있는 것이다.

아무튼 한국에서 보는 PBT 시험에서는 GRE 점수를 좋게 받을 가능성이 낮았기 때문에 비싼 비행기값을 내고 한 번은 오사카에서 두 번의 시험을 보았고 (GRE는 한 달에 한 번만 볼 수 있다. 그래서 일본에 가는 사람들은 보통 월 말에 가서 한 번 보고 좀 더 체류하다가 다음 달 초에 한번 더 보고 오는 경우가 많았다) 그 후에는 도쿄에 가서 두 번의 시험을 더 보았다. 일본 여행이라고 갔지만 10여일의 시간 동안 불도 밝지 않은 싼 모텔에서 하루 종일 책만 보고 단어만 외우느라 여행이라 불릴 만한 추억을 남기지도 못했다.

원서를 쓸 때 가장 중요한 에세이를 쓰는 것은 상대적으로 쉬웠다. 우선 2년 전 MBA 준비를 할 때 10개 대학마다 다 다른 에세이를 쓰면서 에세이에 쓸만한 거리가 잘 정리가 되어 있었고 에세이를 어떻게 써야 되는지 많은 책을 찾아보면서 숙지를 하고 있는 상태였다. 그리고 보통 4~5개의 긴 에세이를 써야 하는 미국 MBA 지원과는 달리 미국 일반 대학원 에세이는 보통 SOP(Statement Of Purpose)라고 1개의 에세이만 요구하는 경우가 많았다. 40~50개의 에세이를 썼고 그 기록이 있으니 1개의 에세이를 쓰는 것은 상대적으로 쉬웠다. 다만 학교마다 어떤 점에서 매력을 느꼈고 왜 그 학교에 지원하는지만 다르게 써야 했기 때문에 어느 정도 학교 조사를 하고 그 부분을 다시 쓰는 것이 필요했다.

원서를 쓰는 데만 거의 3~4개월의 시간을 들였다. 학교 조사도 충분히 해야 했고 학교마다 필요한 토플 성적과 GRE 성적을 리포팅 해야 했으며 교수님 추천서가 도착했는지 확인하고 필요한 서류들도 체크하면서 많은 시간을 보내야만 했다.

다음 리스트가 2009년도에 본인이 지원했던 미국 대학원의 목록이다 (하이라이트 된 부분이 최종 지원한 대학이다). 여기에는 나와 있지 않지만 University of Arizona의 MIS 프로그램에도 지원을 했고 전체 지원서를 쓰고 준비를 한 대학원은 27개이다.

위의 리스트 중에서 최종 지원을 하지는 않았지만 교수님 추천서를 받고 토플과 GRE 점수를 리포팅 하는 등 지원 준비를 계속 했던 대학들이 꽤 있다. 이런 대학들은 지원 데드라인이 다음 해 3월 이후에 있어 지원을 계속 미룬 학교들도 있고 연구 분야가 나와 맞는 분야가 없어 지원하지 않은 대학도 꽤 있다.

다음 해인 2010년 2월이 되자 조금씩 결과가 날아들기 시작했다. 랭킹이 높은 몇몇 대학에서 불합격의 이메일이 오기 시작했다. 유학을 준비해 본 사람은 알겠지만 이 때 하루하루가 피를 말리는 날이다. 아침에 일어나기 무섭게 메일을 확인해 보고 한 시간에도 몇 번씩 메일을 확인해 보는 일이 아주 빈번했다. 본인의 경우에는 벌써 2번의 유학 실패를 겪었기에 더욱 간절하고 애타는 심정으로 이 시간을 보냈다.

2월 8일에 예일 대학교에서 “Yale University Graduate School Application Decision”이라는 제목으로 메일이 하나 도착했다. 만일 합격했다면 분명히 Congratulation이라는 제목으로 도착했을 건데 이렇게 웹사이트에 들어가서 확인하게 하고 또 2월 8일은 합격 통보를 받기에는 좀 빠른 시간인 것 같아서 별 기대 없이 웹사이트에 들어가서 확인했다.

Dear Mr. Lee:

We are pleased to inform you that you have been selected for admission as a full-time student in the Master of Science program in Department of Computer Science beginning with the fall term of the 2010-2011 academic year…(중략)

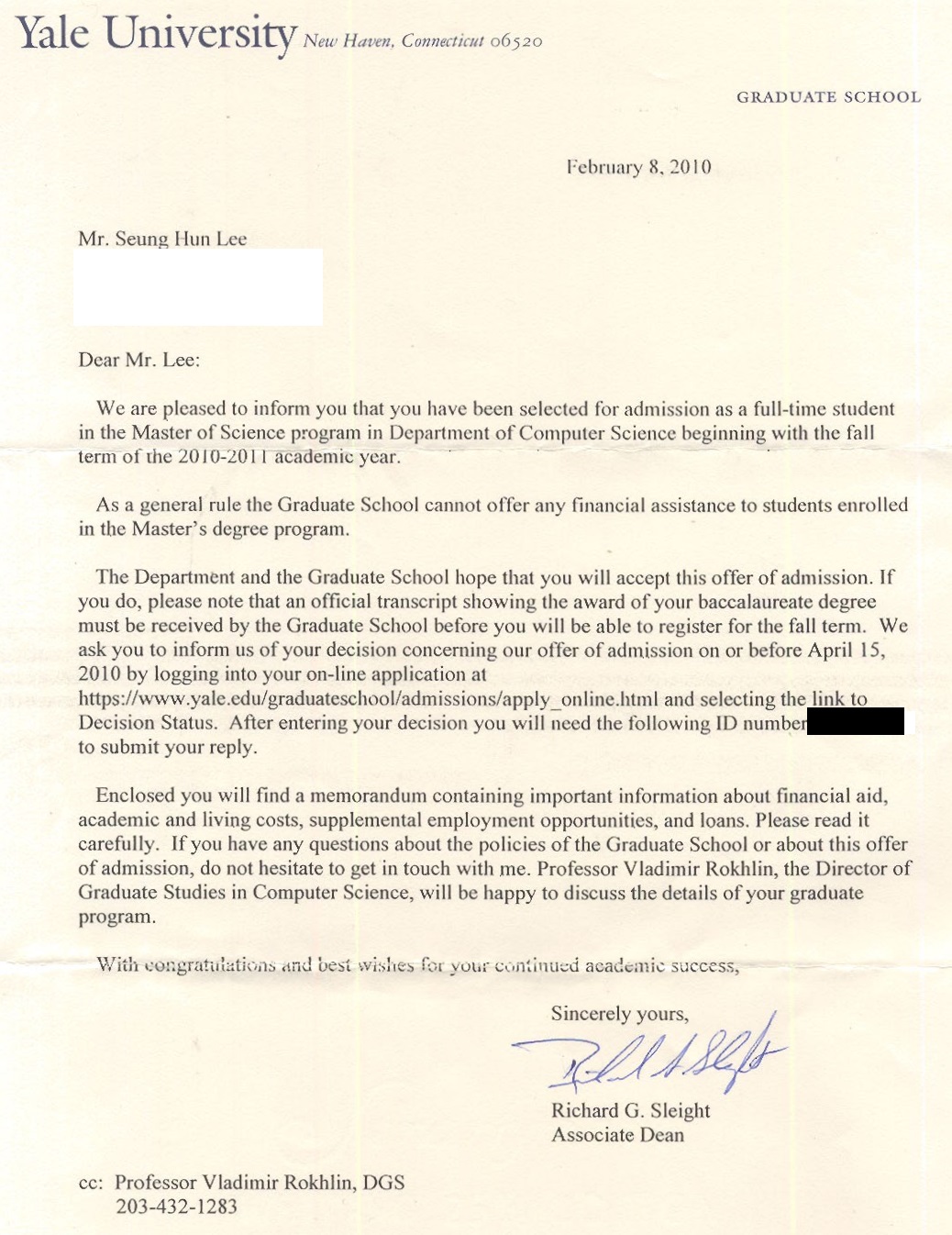

순간 머리 속이 멍해졌다. 그렇게 기다리던 합격 소식이었는데 또 불합격 했겠지 생각하면서 기대 없이 로긴했는데 갑자기 합격된 것을 확인하니 마음이 얼떨떨했다. 다시 마음을 다잡고 혹시나 싶어서 예일의 Computer Science학과에 메일을 다시 보내 합격 된 사실을 재확인했다. 그리고 몇 주 후에 집에 다음과 같은 Admission Letter가 온 것을 보고 마음을 완전히 놓을 수 있었다.

27개의 대학원에 지원을 하고 있었지만 사실 한 군데만 연락이 와도 성공한 것이었다. 아무리 많은 대학원에 지원을 해도 합격해서 갈 수 있는 곳은 단 한군데뿐이다. 그런데 전산학과에서 첫번째로 합격 소식을 들은 곳이 아이비리그의 명문 학교인 예일(Yale)대학교였다. 나중에 예일의 학생 서비스 코디네이터를 맡고 있던 Linda에게 그 해 CS 석박사 프로그램의 경쟁률이 어땠는지 물어보니 280명이 지원해서 19명이 전산학 석사 입학 허가를 받았다고 했다. 경쟁률이 14.7:1이었는데 그 중 합격한 한 명에 속하게 되었다는 것이 지금도 너무나 감사하다.

그 시점을 시작으로 하나씩 어드미션 소식과 리젝 소식이 날아들기 시작했다. Computer Science 전공 석사로 최종 합격한 곳은 University of Michigan (Ann Arbor), Johns Hopkins University, UC San Diego, UC Irvine, UC Santa Barbara이었고 비즈니스 스쿨에서는 MIS 프로그램으로 유명한 University of Arizona의 Eller 비즈니스 스쿨에서 합격 허가를 받았다.

보통 미국에서는 4월 15일까지 입학 허가를 준 대학교에 대부분 자신이 다닐지 안 다닐지를 모두 알려주게 된다. 어드미션을 여러 군데서 받았다면 최종 자신이 다닐 학교를 고르고 그 학교에는 자신이 다니겠다는 의사 표현을 이메일 혹은 서류를 보내서 밝혀야 된다.

나의 경우에는 제일 고민했던 것이 미시간 주립대(University of Michigan at Ann Arbor)와 예일(Yale)이었다. 예일대의 경우는 아이비리그의 가장 명문대 중의 하나였고 학생 수가 적어서 소수 정예의 수업을 받을 수 있으며 학교 이름으로 인해 취업 시장에서도 강점을 가지리라고 생각했다. 미시간 주립대는 합격한 학교들의 전산학과 중에서 US News학과 랭킹에서는 최고의 학교였고 엔지니어링이 특히나 강한 학교로 유명했다.

며칠을 고민하다가 예일을 선택하기로 결정했다. 학과가 상대적으로 작고 학생수가 적지만 한편으로는 소수 정예로 수업을 받고 교수님과 교류가 좀 더 많은 교류를 가질 수 있다는 장점이 있었고 아이비리그 최고의 석학들로부터 수업을 들을 수 있다는 것도 크게 작용했다. 그리고 취업 시장에서 예일이라는 이름이 크게 작용할 수 있다는 것도 고려했다.

(실제 미국 사람들에게 예일을 나왔다고 하면 대부분이 인상적으로 받아들였다. 어쩌면 지금 살고 있는 오스틴에서 아이비리그 졸업생들을 거의 보기 힘든 이유도 있을 것이다. 델에서 새로 바뀐 팀의 매니저와의 첫번째 일대일 면담에서 예일에서 공부했다고 하니 아주 놀란 표정을 보이면서 되물어 보곤 했었다. 인지도가 있는 학교에서 공부했다면 취업 시장에 훨씬 도움이 되는 것이 사실이다)

재미있게 잘 읽었습니다. 특히 예일대학원 합격메일 부분에서 저도 숨죽여 읽게되었다는 ㅎㅎ